2020.02.07

中国【中国】「変化を遂げる中国越境EC市場への参入について~新制度施行により拡大する日本企業のビジネスチャンス~」第1回/全3回

中国【中国】「変化を遂げる中国越境EC市場への参入について~新制度施行により拡大する日本企業のビジネスチャンス~」第1回/全3回- 【中国】「変化を遂げる中国越境EC市場への参入について~新制度施行により拡大する日本企業のビジネスチャンス~」第1回/全3回

-

世界の電子商取引(以下、EC(注1))市場の約4割を占めるEC大国中国。そして、舶来品志向の強い消費者は越境電子商取引(以下、越境EC(注2))を通して、世界各地から大量の商品を購入しています。

中国では2019年1月に今までの越境ECに関わる環境を大きく変える新制度「越境EC小売輸入に関わる監督管理の完全化及びそれら業務に関わる商務部、発展改革委員会、財政部、税関総署、税務総局、市場監督管理総局の通知(以下、6部門通知)」及び「中華人民共和国電子商務法(以下、電子商務法)」が施行されました。

本稿では、成長を続ける中国の越境EC市場への参入にあたっての課題や解決策について、新制度の概要も含めてとりあげます。

第1回は、中国越境ECの概要について解説致します。

■中国越境ECの概要

1.中国越境ECの市場規模

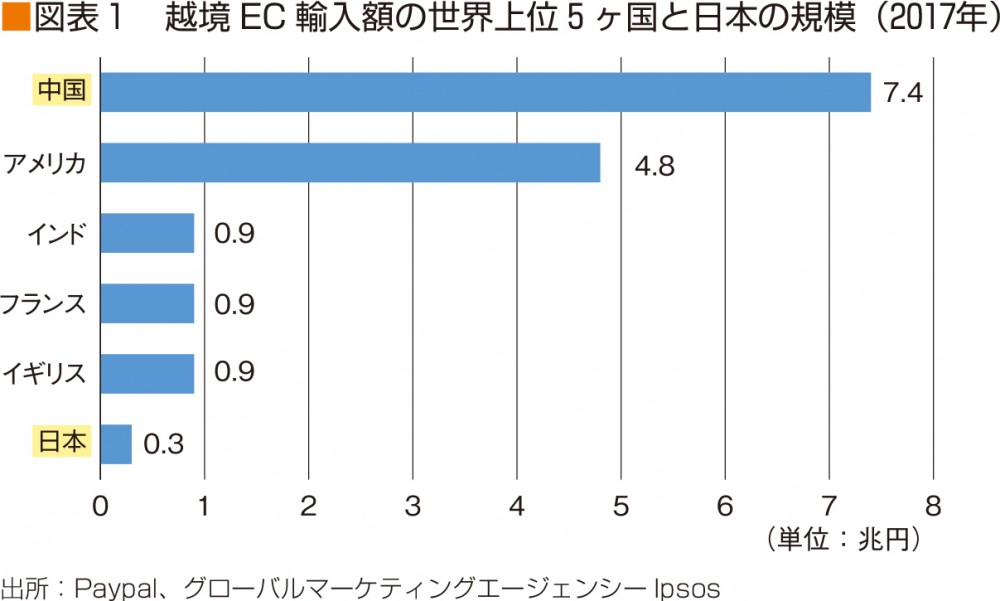

中国における越境ECに関わる海外商品の輸入額は、2017年時点で約7.4兆円となっており(図表1参照)、今後も前年比20%程度の速度で輸入拡大が継続すると予想されています。

また、中国越境ECに関わる中国への最大の輸出国は日本と米国となっています。2017年における日本の対中輸出額は約1.3兆円、2021年には約2.7兆円にまで成長すると見込まれています(図表2参照)。ちなみに、2017年度のアマゾンジャパンの売上高が119億ドル(注3)(約1.3兆円)であることを考えると、日本企業にとって、中国越境EC市場がいかに重要かつ魅力的な市場であるかがわかります。

2.中国越境ECにおける媒体

日本企業が中国越境EC市場への参入を検討する場合、以下3つの媒体の選択が考えられます(図表3参照)。

①越境EC専門モールの活用

越境EC専門モールは、中資系モール「網易考拉(ネットイース社(注4))」や「天猫国際(アリババ社)」等と日系モール「Rakuten Global Market」や「Ponparemall JAPAN」等に分かれます。

日系モールには、日系企業向けの細やかなサービスが提供されており、日本国内のECモールと近似したオペレーションでの商品販売が可能です。ただし、中国の消費者動向を詳細に、かつ深度ある把握を行っている中資系モールと比較すると集客力は劣ります。

②中国国内の小売ECモールの活用

具体的には、「天猫(アリババ社)」や「京東商城(京東社)」(当該2社における中国国内の小売ECシェアは8割)等の大型小売ECモールで商品販売する方法です。

数億人のユーザーを有する中国EC市場へアクセスできる一方、膨大な数の国内商品と海外商品が混在するモール内で、自社商品をアピールすることは容易ではありません。

③越境EC専用の自社サイトを開設

中国国内もしくは日本国内に自社サイトを開設し、中国の消費者と直接的な取引を目指す方法です。独自の販売戦略やデータ収集が可能となる一方、決済システムの構築やICP(注5)登録等において、中国の法令を考慮したサイト開発が必須となります。中国現地法人設立の検討や集客の自社対応等も勘案すると、日本から中国へのECビジネスとしては、この方法はハードルが高いと言わざるを得ません。

日本企業の中国越境ECへの新規参入について、最も現実的と考えられるのは、越境EC専門モール(図表3の①)を活用しての販売か、有力なパートナーと連携の上、小売ECモール(図表3の②)内で、商品を販売するパターンと思われます。

なお、本格的な自社サイト開設やオフラインでの販路開拓を重視しない限り、中国現地法人の設立の必要性は低いでしょう。

3.中国越境ECのビジネスモデル(図表3参照)

中国越境ECにおいて海外商品を輸出するにあたっては、2つのビジネスモデルが存在します。1つ目の方式が「保税区モデル」です。中国国内の越境EC総合試験区(注6)(以下、保税区)に海外商品をあらかじめ輸送・保管しておき、保税区から消費者に発送する方式です。特徴は、一定量の輸出商品があれば一括輸送によるコスト低減が期待できる点です。また、在庫を保税区内に有することで、配送や返品・交換の対応を迅速に行うことが可能です。ただし、保税区内における在庫管理コストが必要となってきます。

もう一つの方式が「直送モデル」です。消費者から注文を受けた後、EMS等を利用し直接中国人消費者へ輸送する方式です。こちらは、中国国内での在庫管理コストが不要である反面、個別の輸出対応が必要となるため、輸送コストや発注から納品までのリードタイムが課題となる可能性が高くなります。

(注1)物・サービスの売却あるいは購入であり、企業、世帯、個人、政府、その他公的あるいは私的機関の間で、コンピューターを介したネットワーク上で行われる取引。OECD(経済開発協力機構)による定義。

(注2)Cross Border Electric Commercialの略。本稿記載の越境ECはBtoB取引を含まないBtoC及びCtoC取引であり、個人使用目的での物品輸出を指す。なお、CtoC取引は情報把握が容易でないため本稿内のデータには含まない。

(注3)Amazon.comが米証券取引委員会に提出した年次報告書(2017年)より。

(注4)中資計越境ECモール別シェアは、第1位「網易考拉(26.2%)」、第2位「天猫国際(22.4%)」、第3位「京東全球購(13.4)」他、となっている。特色のある越境ECモールを運営するベンチャー、「小紅書(中国版Instagramを販売ツールとして備えるモール)」等もシェアを伸ばしている。

(注5)中国国内にサーバを用意しWEBサイトを公開する場合、当局への登録が義務付けられており、その登録番号をICP(Internet Contents Provider)と呼ぶ。なお、ICP取得には1ヶ月以上の時間を要し、中国現地法人を設立しない限り取得できないことになっている。

(注6)上海、転身、杭州、寧波、鄭州、広州、深圳、重慶、福州、平潭、合肥、成都、大連、青島、蘇州の15都市に加え、今回の新制度により、北京、唐山、呼和浩特、瀋陽、長春、ハルビン、南京、無錫、義烏、廈門、南昌、威海、武漢、長沙、珠海、東莞、南寧、海口、貴陽、昆明、西安、蘭州の22都市を加えた37都市となった。

(第2回へ続きます)

第2回は、日系企業による中国越境ECへの参入について解説致します。

【関連記事】

〇「変化を遂げる中国越境EC市場への参入について~新制度施行により拡大する日本企業のビジネスチャンス」第2回/全3回

〇「変化を遂げる中国越境EC市場への参入について~新制度施行により拡大する日本企業のビジネスチャンス」第3回/全3回

- 【掲載元情報】

- 西日本シティ銀行 上海駐在員事務所 作成